脱炭素社会を実現するには? [後編]

![脱炭素社会を実現するには? [後編]](https://geoschool.pasco.co.jp/assets_c/2_kou_top_250701_3.jpg)

洋上風力発電事業のスタートライン

これから数々の検討が始まる

前編では、地球沸騰化の時代に挑む世界各国の状況から、日本の取り組みを学びました。その一方で、洋上風力発電導入にはさまざまな課題もあり、そのためには「適した場所を選ぶこと」「環境への影響を調査すること」「事業に関わる人々の合意を形成すること」の3つがポイントとなっていることを知りました。

後編では、その具体的な内容について、引き続き、環境文化コンサルタント事業部の濱本さん、都築さん、徳弘さんにうかがいます。

前編「再生可能エネルギーが切り札 洋上風力発電が未来を変える!」はこちら

プロフィール

話し手 濱本 大地

株式会社パスコ 環境文化コンサルタント事業部 事業推進部 環境事業推進課

話し手 都築 純

株式会社パスコ 環境文化コンサルタント事業部 環境技術部 技術一課

話し手 徳弘 ほのか

株式会社パスコ 環境文化コンサルタント事業部 環境技術部 技術一課

聞き手 樋口 沙紀子

地球の学校 編集室

洋上風力発電の成否を決める場所選び

前編でのお話で、洋上風力発電事業のスタートラインにつきました。

ここからは具体的な検討内容を教えてください。

まず、1つ目のポイント、洋上風力発電に適した場所選びについてです。どうやって選んでいるのですか?

ここからは具体的な検討内容を教えてください。

まず、1つ目のポイント、洋上風力発電に適した場所選びについてです。どうやって選んでいるのですか?

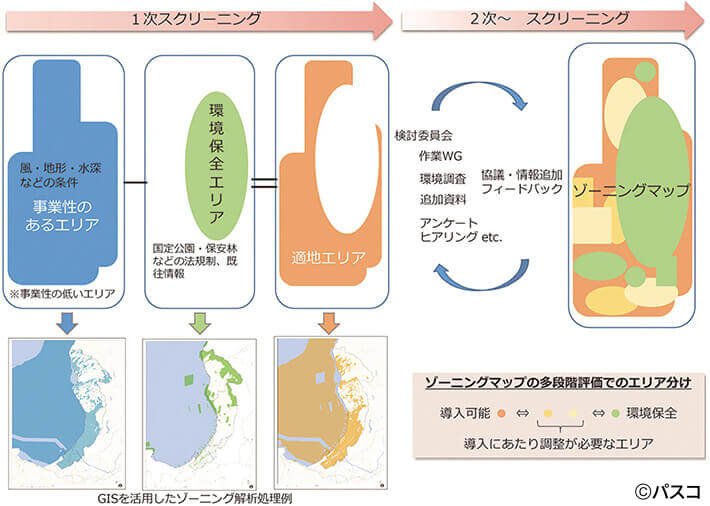

適地を選ぶ際に最初に行うのは、設置できない場所を明らかにすること。可能性がないところはあらかじめ除きます。

まず、法的に設置できない場所がありますので、そこを除外します。たとえば、自然公園に指定されている場所や、空港の近くで離着陸に影響を及ぼすようなエリアですね。軍の関連施設周辺などで設置に制約が設けられた場所もあります。

そうした設置できない場所を除いて、検討可能なエリアを明示します。

まず、法的に設置できない場所がありますので、そこを除外します。たとえば、自然公園に指定されている場所や、空港の近くで離着陸に影響を及ぼすようなエリアですね。軍の関連施設周辺などで設置に制約が設けられた場所もあります。

そうした設置できない場所を除いて、検討可能なエリアを明示します。

建てられる場所、ではなく、建てられない場所からはじめて、だんだん範囲を狭めていくんですね。

はい。それから、事業性ですね。本当にその場所に設置できるのか、発電事業として成り立つのかどうか。風の状況や波の高さ、潮流などの季節ごとの気象や、海の状態が適しているか否かを、1年を通して調査し、解析します。さらには、風車の設置や送電線の敷設のために海底の地形・地質を知ることも、事業可能性の判定には不可欠です。

まとめると、適地を選ぶ際の要因は、法的な制約の有無、海域の利用状況、事業性です。これら、多岐にわたる情報やさまざまな条件をひとつひとつ明らかにする。そしてそれらを、対象海域の地図にきちんと落としこみ重ねあわせて「見える化」していく。この作業を「ゾーニング」、できあがった地図を「ゾーニングマップ」といいますが、これがあってはじめて、その海域のポテンシャルを最大限に活かせる立地を抽出することができるのです。

まとめると、適地を選ぶ際の要因は、法的な制約の有無、海域の利用状況、事業性です。これら、多岐にわたる情報やさまざまな条件をひとつひとつ明らかにする。そしてそれらを、対象海域の地図にきちんと落としこみ重ねあわせて「見える化」していく。この作業を「ゾーニング」、できあがった地図を「ゾーニングマップ」といいますが、これがあってはじめて、その海域のポテンシャルを最大限に活かせる立地を抽出することができるのです。

環境配慮には地道な調査が欠かせない

2つ目のポイントは、環境や生態系への影響ですね。どんな影響があるのでしょうか?

環境や生態系への影響はとても重要です。もともといた生物がいなくなったり、海の自然現象(海象)に変化が生じることで、生物の分布が大きく変わる可能性があります。とりわけ魚類への影響は、対象海域での漁業を左右しかねず、深刻な問題を引き起こすこともあり得ます。

また、景観への影響も見過ごせません。地域の方々にとって、見慣れた景色のなかに大きな風車が建つことは、違和感や嫌悪につながることも少なくなく、決して小さな問題ではないのです。

また、景観への影響も見過ごせません。地域の方々にとって、見慣れた景色のなかに大きな風車が建つことは、違和感や嫌悪につながることも少なくなく、決して小さな問題ではないのです。

そうしたさまざまな影響に対して、具体的にどんな調査を行っているのですか?

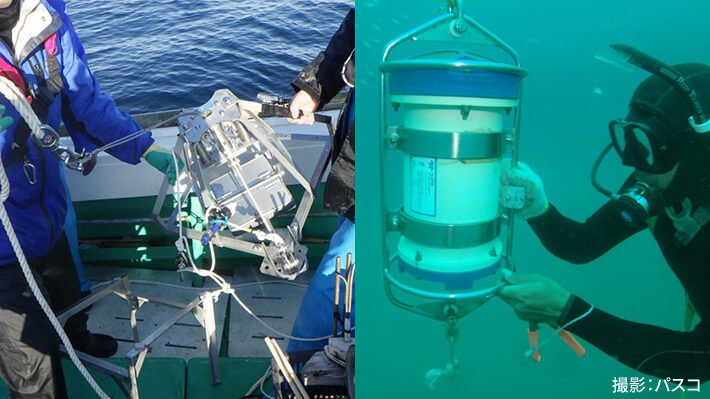

調査の目的は、設備の設置が環境や生態系にどのような変化・影響をもたらすのかを評価することです。潮流や風況であれば四季それぞれの一定期間調査します。

生物の分布や実態なども現地で調査します。漁業者の船に同乗して漁獲物を調べたり、水中ドローンを使って海底の状況をチェックします。

また、イルカやクジラなどの海に生息する哺乳類や鳥類については、設定したライン上を進む漁船から調査員が目視で観察・記録。こうした生物にかかわる調査はすべて、年4回行います。

景観への影響も、シミュレーションをもとに地域住民の方々とのヒアリングや説明会を重ねることで対応しています。

生物の分布や実態なども現地で調査します。漁業者の船に同乗して漁獲物を調べたり、水中ドローンを使って海底の状況をチェックします。

また、イルカやクジラなどの海に生息する哺乳類や鳥類については、設定したライン上を進む漁船から調査員が目視で観察・記録。こうした生物にかかわる調査はすべて、年4回行います。

景観への影響も、シミュレーションをもとに地域住民の方々とのヒアリングや説明会を重ねることで対応しています。

こうしてうかがうと、とにかく現地、なんですね。

特に漁業については、事前に判明している情報は少ないですし、その海域の特性は現地調査でしかわかりません。一方で、場所が海の上だけに、調査できるかどうかは天候や海の状態次第。冬の日本海では何日も船が出せない、ということもしょっちゅうです。調査の効率アップは大きな課題といえますね。

今後、より沖合の海域が対象になるというのであれば、なおさら効率化しなければいけませんね。

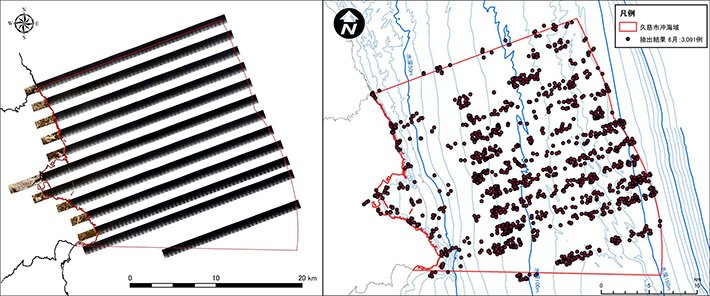

そうした課題解決にも、積極的に取り組んでいます。たとえば、これまで数日かかっていた鳥類調査に航空写真を使用することで調査期間を大幅に短縮。近年では、写真撮影と同時に撮影場所を特定できる「PALS」というシステムを調査に取り入れています。また、AIの導入でさらなる効率化もめざしています。

こうして得られた情報は調査海域の現状として報告したうえで、事業を実施した場合に起こりうる変化や影響についての予測・評価を行います。さらには、影響を緩和・低減させるためにできる対策の提案もします。

環境保全はもちろんですが、地域に暮らす方々をはじめ、事業にかかわるみなさん全員が十分に納得していただける、最善の計画をつくりあげることをめざしています。

こうして得られた情報は調査海域の現状として報告したうえで、事業を実施した場合に起こりうる変化や影響についての予測・評価を行います。さらには、影響を緩和・低減させるためにできる対策の提案もします。

環境保全はもちろんですが、地域に暮らす方々をはじめ、事業にかかわるみなさん全員が十分に納得していただける、最善の計画をつくりあげることをめざしています。

出典:久慈市HP「ゾーニング報告書」p30-31(URL:https://www.city.kuji.iwate.jp/assets/kowan/zo_houkokusyo.pdf)

信頼を積み重ねた先にしか合意はない

いまのお話にでてきた「全員が納得」が3つ目のポイントですね。でも、これがいちばん大変なのでは?

どんなにすぐれた事業計画でも、地域住民の方の賛同が得られなければうまくいくはずはありません。とりわけその海域で漁業を営む方にとっては、生活の糧に直結することですからなおさらです。そのため、これまでお話しした「適地選定」と「環境調査」とともに、「合意形成」に力を注いでいます。

一方には洋上風力発電を進めたい事業者、もう一方にはどちらかというと事業への懸念が強い関係者。その間に立って自治体といっしょにつなぎ役を務める、というのが私たちの立ち位置ですね。

一方には洋上風力発電を進めたい事業者、もう一方にはどちらかというと事業への懸念が強い関係者。その間に立って自治体といっしょにつなぎ役を務める、というのが私たちの立ち位置ですね。

そこで活発に意見交換されるのでしょうか。

それが、はじめはあまり意見が出てこないんです。「よくわからないから」で終わってしまう。でもそれは決して納得や合意にはつながりません。懸念していることや不安な点を引き出してはじめて、解決へと続く対話がはじまります。

合意形成というのは、立場こそ違っていても対話を重ねることで築いた、お互いの信頼のうえに成り立つものです。ですから、どんな情報もきちんと正確に伝えなくてはなりません。その取り組みのひとつが「先進地視察」です。これは漁師さんといっしょに稼働中の洋上風力発電所を訪ね、実際に風車を間近で体感してもらうものです。

合意形成というのは、立場こそ違っていても対話を重ねることで築いた、お互いの信頼のうえに成り立つものです。ですから、どんな情報もきちんと正確に伝えなくてはなりません。その取り組みのひとつが「先進地視察」です。これは漁師さんといっしょに稼働中の洋上風力発電所を訪ね、実際に風車を間近で体感してもらうものです。

風車の大きさや回転している音なども、実際に体験してもらうのですね。

はい。もしかしたらネガティブにとらえられるかもしれないことも、ありのままにちゃんと提示する。加えて、現地の漁師さんとの対話の場を設け、合意に至るまでにどんな問題が生じてそれをどう解決したかといったプロセスを、当事者ならではのリアルな視点で語ってもらったり、意見を交換したりする。そうした積み重ねで少しずつでも理解を深めていただくことが大切です。

疑問があればいっしょに考え、問題が出てきたらいっしょに解決する。そうして地域の人々に寄り添うことでしか信頼を得ることはできないと思っています。

疑問があればいっしょに考え、問題が出てきたらいっしょに解決する。そうして地域の人々に寄り添うことでしか信頼を得ることはできないと思っています。

時間をかけるべきことは、とことんじっくりと

先ほどお話ししたように現場での漁業調査は漁船に同乗して行いますが、その前後では漁師さんの対応も全然違ってきます。

ゾーニングマップも1回つくったら終わり、ではありません。地域の方々との関係性が強まるにつれ、次第にいろいろな意見や考えが出てくるので、それらをどんどん反映させていく。そうすると、「自分たちの声にちゃんと耳を傾けてくれるんだ」となって、さらに信頼が深まる。ゾーニングマップが、大切なコミュニケーションツールとしてますます大きな機能を持ちはじめるんです。

とても長い時間をかけて行う事業だなと感じますね。適地選定から環境調査を経て合意形成まで。ここまでにはどのくらい時間がかかるものなのですか?

事業計画の段階から実際に風車が建って発電をはじめるまでには、十数年かかるのがあたりまえ。適地選定から合意形成までには少なくとも5、6年は要します。確かに時間はかかるのですが、入り口である適地選定から関われるのは大きな強みです。もちろん、航空写真やAI解析、地理情報システム(GIS)の先進テクノロジーなどを導入して、あらゆる段階で効率化・省力化を図ることは避けて通れません。

だからこそ、じっくりと時間をかけて地域に溶け込む、人々に寄り添う。この想いはこれからも変わることなく持ち続けていきたいですね。

だからこそ、じっくりと時間をかけて地域に溶け込む、人々に寄り添う。この想いはこれからも変わることなく持ち続けていきたいですね。

地球のこれからを考えると、再生可能エネルギーはさらに一層増やしていかなくてはなりません。洋上風力発電もどんどん導入が進めばいいですね。ただそうすることが、たとえごく一部であっても、人に我慢や不便、痛みを強いることであってはいけません。

誰のことも忘れない、取り残さない。持続可能な社会とは何かをあらためて考えさせられるお話でした。

濱本さん、都築さん、徳弘さん、どうもありがとうございました。

誰のことも忘れない、取り残さない。持続可能な社会とは何かをあらためて考えさせられるお話でした。

濱本さん、都築さん、徳弘さん、どうもありがとうございました。

こちらこそありがとうございました。

![脱炭素社会を実現するには? [前編]](https://geoschool.pasco.co.jp/assets_c/1_zen_thumbnail_250701.jpg)