私たちの生活を足元で支える「下水道」を守るには?

下水道が大きな課題に直面している?

私たちの生活に欠かせない水道。日本では、いつでもきれいで安全な水が利用できることが当たり前になっていますが、そのために欠かせないのが、使った水がスムーズに流れ、適切に処理されること。それを担うのが下水道です。直接目にする機会がなく、なかなか意識をすることは少ないですが、私たちの生活を足元から支えているこの下水道で、いま、老朽化が進んでいます。いったいどういうことなのか、上下水道情報部の戸嶋亮さんにお話をうかがいました。

プロフィール

話し手 戸嶋 亮

株式会社パスコ 中央事業部 上下水道情報部 上下水道一課

茨城大学大学院 地域環境科学専攻修了。下水道の維持管理会社を経て2015年にパスコ入社。中央事業部上下水道情報部に配属され、主に地方自治体の下水道事業の会計支援業務や不明水対策、3次元モデル作成業務など、下水道のコンサルタント業務に従事。

聞き手 長谷川 はるか

地球の学校 編集室

使った水を運び、きれいにして循環させる仕組み

下水道は私たちの生活に必要不可欠なものだとは思うのですが、実はあまり詳しく知りません。その役割について、教えてもらえませんか?

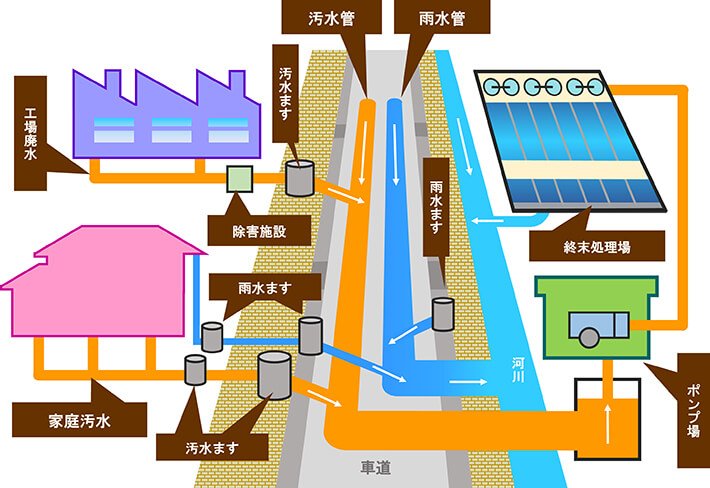

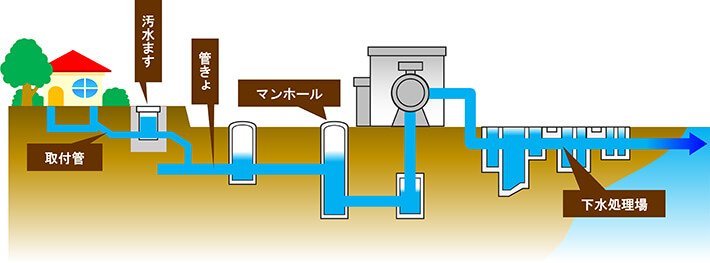

飲み水や洗濯などに利用する水が流れる水道を「上水道」と呼ぶのに対して、生活排水や雨水を流す水道を「下水道」と呼びます。国土交通省のデータによると、私たちは一人あたり一日約286Lもの排水を流しているそうです。地域や街で考えたら膨大な量ですよね。そうしたたくさんの水を滞りなくスムーズに流れるようにすることが、下水道の基本的な役割です。また、ただ流すだけではなく、汚れた水をきれいにして環境への負荷を減らし、再び使えるようにする必要もあります。排水を流す下水道管に加えて、汚れた水を処理する施設も含め、下水道というインフラが構成されています。つまり、私たちが使った水を運んできれいにして循環させる仕組みが下水道だと言えます。

下水道の歴史は日本の発展の歴史

各家庭や工場から水を運んできて、それが水処理の施設までつながっていると考えると大変な長さですね。

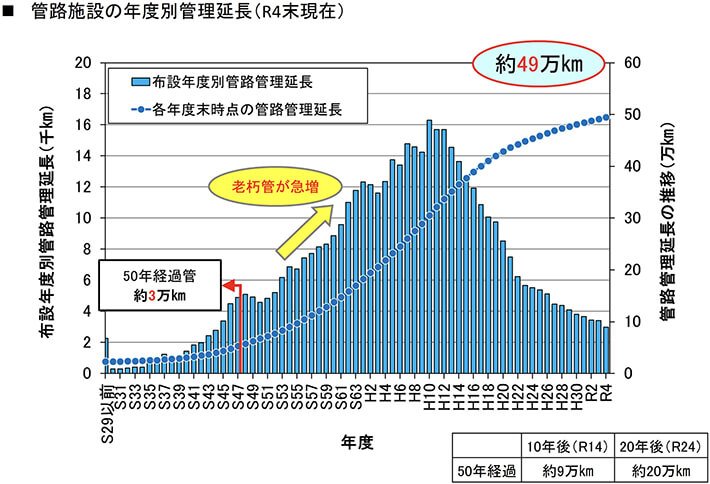

その通りです。日本の下水道管をすべてつなげると、49万㎞ほどになると言われています。地球から月までの距離が約38万㎞ですから、それを上回る途方もない長さです。日本で近代的な下水道の整備が始まったのは明治時代の1884年ですが、それ以来、約140年かけていまの下水道が整備されてきたわけです。

日本の近代化とともに下水道も発展してきたんですね。

日本が1950~70年代の高度経済成長期に入ると、工場や家庭からの排水が増加しました。しかし、下水道の整備が追いつかず、汚れた水がそのまま川に流されることも珍しくありませんでした。そのため、「ドブ川」に象徴される水質汚染が社会問題になりました。そうした状況を改善するために、下水道管の敷設と水処理施設の建設が進められ、現在の日本の下水道の普及率は81%と国際的に見ても高い水準で、ほとんどの地域で下水道が使えるようになっています。かつてのように汚れた川や湖をあちこちで目にすることもなくなりました。

下水道が直面する深刻な課題とは

たしかに、東京を流れる多摩川に鮎が遡上するなど、水質が大きく改善したと聞きます。いま私たちがきれいな水に囲まれているのも、下水道の普及と発展のおかげなんですね。でも、高度経済成長期からかなりの年月が経過しています。その頃の下水道管が、今もずっと使われ続けているのですか?

実は、それがいま大きな課題になっています。下水道管の標準耐用年数は50年とされていますが、その年数を超えて使われている下水道管が、2022年時点で約3万㎞あります。更新率は全国平均で0.15%とわずかしか進んでいません。耐用年数を超える下水道管は、2032年に約9万㎞、2042年には約20万㎞になる見込みです。このような下水道管をそのまま放置すれば、下水道管の詰まりや漏水、場合によっては道路陥没の原因になります。下水道管に起因する道路陥没は2022年度で約2600件発生しています。老朽化への対応が遅くなればこの数がさらに増え、大きな事故を引き起こすことになりかねません。

出典 国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html)

※グラフ内の名称の説明

・管路施設:下水道管のこと

・管路管理延長:敷設されている下水道管の総延長

・布設年度別管路管理延長:各年度に敷設された下水道管の総延長

地下にある下水道管がそんな深刻な事態に直面していたとは。下水道管の劣化はどのように進むのですか?

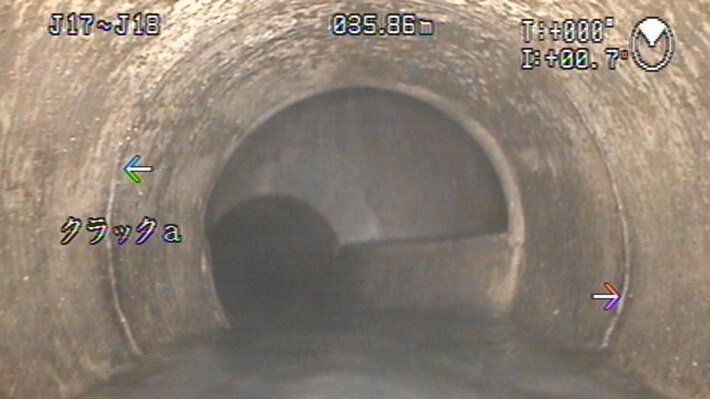

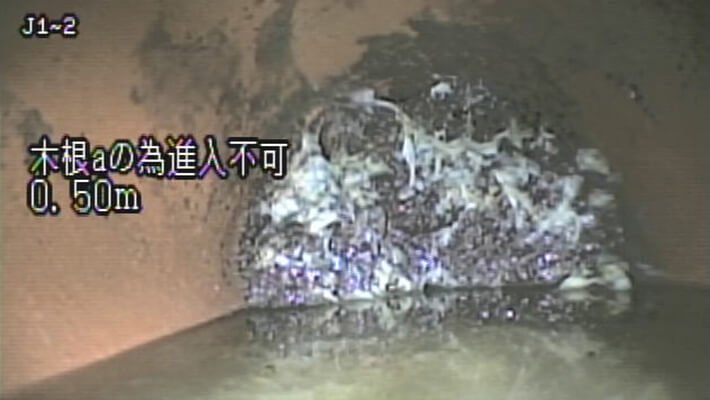

金属や塩化ビニール製の下水道管もありますが、現在、老朽化が問題になっているのは、主に高度経済成長期に敷設された鉄筋コンクリート製や陶製のものです。これらは、経年劣化や硫化水素などのガスで内壁の腐食が進むなどして、亀裂ができたり穴が開いたりします。そこから木の根が侵食して、下水の流れを遮り、下水道管の破損を大きくする場合もあります。地下に埋まっている下水道管の劣化や異常を早期に発見するのは簡単ではありません。なかなか対応の難しい課題です。

地下に埋まった膨大な下水道管を計画的に管理する

下水道管の劣化に対応するにはどのような方法があるのでしょうか?

これまでは、下水道管の詰まりや道路陥没などの問題が起きてからの対応が中心で、古くなって劣化している可能性がある箇所を調べてあらかじめ対応することが、なかなかできていませんでした。この状況を改善しようと、定期的な点検・調査をもとに、より適切に下水道を管理していく動きが始まっています。

49万㎞もある下水道管を、ですか。一度に行うのは難しいのではないですか?

そうなんです。高度経済成長期に集中的に整備された途方もない長さの下水道管を一度に調査するのは現実的ではありません。自治体の予算不足や人手不足、担当する職員の方々の高齢化などの問題もあります。

そうですよね。どのように管理しているのでしょうか?

下水道管の優先度と重要度を精査し、優先順位の高いところから調査をして、必要な修繕や改築を進める動きになっています。たとえば、緊急輸送路の下の下水道管は、不具合が起きれば緊急車両の通行に影響が出てしまいます。また、災害時に避難所となる施設から下水が流れる下水道管も、いざという時にトイレなどの排水がきちんと流れるように整備しておく必要があります。そうした重要な下水道管は、優先的に点検・調査するようになっています。

緊急時のことも考えて調査・点検が行われているのですね。でも、地下に埋まっている下水道管をどうやって点検するのでしょうか?

一般的な家庭につながる下水道管は内径が25㎝ほどです。その中をカメラ付きのラジコンカーを走らせて点検しています。また、大都市の処理場の近くの下水道管になると、内径が5mもあるものもあります。こうした下水道管は、実際に人が入って目視で点検をする場合もあります。先ほど、硫化水素などのガスで下水道管が腐食される場合があるとお話ししましたが、その恐れが大きい箇所は、5年に一回以上の点検を行うことが義務付けられています。

下水道を「見える化」する技術

そうやって点検した結果は、どのようにして管理されているのでしょうか?

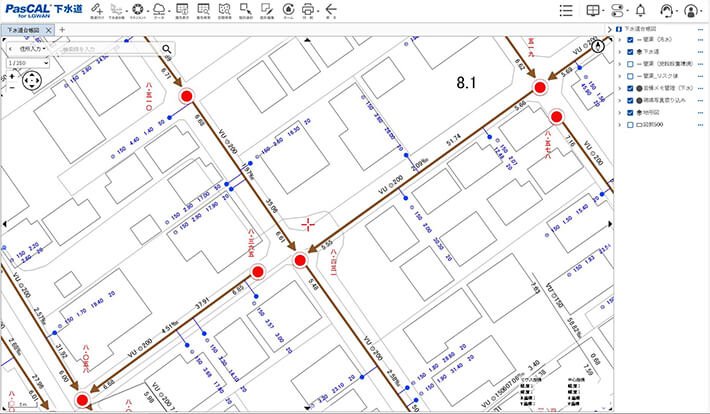

下水道の埋設状況を記載する「下水道台帳」という資料があります。普段は見ることのできない下水道管を、地面を掘り返すことなく把握するためのものです。かつては紙の図面が一般的でしたが、現在は地理情報システム(GIS)を活用し、データベースで管理する方法も普及しています。

GISとは何でしょうか?

地図アプリを使われている方は多いと思いますが、電子地図上にお店や建物の情報が掲載されていませんか? それと同じように、下水道管の種類や位置、長さや勾配などの基本的なデータを電子地図上に掲載しています。

そこに点検・調査の結果や修繕・改築・清掃の記録など、今までは別々の資料で管理していた下水道に関する様々な情報も掲載し、一元的に管理できるようになりました。

そこに点検・調査の結果や修繕・改築・清掃の記録など、今までは別々の資料で管理していた下水道に関する様々な情報も掲載し、一元的に管理できるようになりました。

地図アプリならイメージできます。地図上ですべての情報が見られると、とてもわかりやすくなりそうですね!

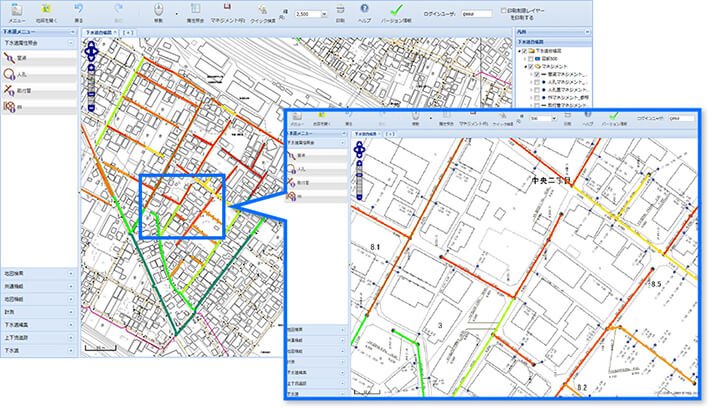

そうなんです。さらに、各種データを蓄積することで、より精度の高い劣化予測や、エリア全体の下水道管の劣化の傾向を視覚的に把握することも可能になります。最近はクラウド型のシステムが登場して、データをクラウド上で安全に保管でき、新しい機能も自動でアップデートされるなど、下水道の管理がより正確に、より効率化できるように進化しています。

普段は目にすることができない下水道の状況を可視化する仕組みがあるんですね。その仕組みを活用することで、どんなメリットがあるのでしょうか?

統合した各種データから、劣化状況を予測、点検・修繕の優先度をポイント化、順位付けすることで、下水道管の破損による事故が起きる前に、計画的な点検・調査をすることができます。

皆さんの中には、冷蔵庫や洗濯機など家電が一度に壊れて出費が大変になるのを防ぐため、計画的に買い替える方もいらっしゃるのではないでしょうか。それと同じで、多くの箇所で同時に不具合が起きる前に、計画的に修繕・改築し、支出を均一にします。

皆さんの中には、冷蔵庫や洗濯機など家電が一度に壊れて出費が大変になるのを防ぐため、計画的に買い替える方もいらっしゃるのではないでしょうか。それと同じで、多くの箇所で同時に不具合が起きる前に、計画的に修繕・改築し、支出を均一にします。

私も先日、電子レンジを買い替えました。出費が重なると痛手なのは、下水道でも同じなんですね。

また、完全に壊れてしまってから直すより、壊れる前に計画的に修繕・改築する方が、結果的に費用も少なくて済み、漏水や道路陥没など、私たちの生活に影響の大きい不具合を減らすこともできます。こまめに修繕・改築を行うことで、50年の標準耐用年数よりも長く下水道管を活用できる場合もあります。

地図システムを活用すると、修繕の優先度の高い順に下水道管を色づけして表示できるため、どこにどれくらい予算を配分すればいいかが一目瞭然です。下水道を永続的に管理していくうえでとても大きな利点になります。

地図システムを活用すると、修繕の優先度の高い順に下水道管を色づけして表示できるため、どこにどれくらい予算を配分すればいいかが一目瞭然です。下水道を永続的に管理していくうえでとても大きな利点になります。

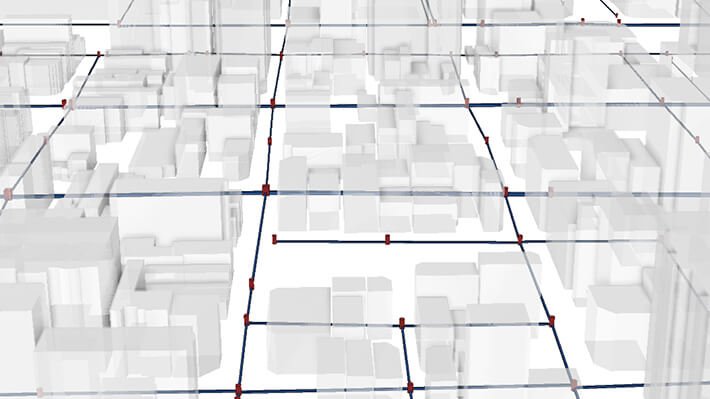

さらに最近では、地上と地下の状況を3次元データで統合管理する技術も登場しています。地下のどの位置に、どのくらいの深さ・勾配で、どれくらいの長さの下水道管が埋設されているかを一目で把握することができます。

貴重なインフラを未来に受け継いでいくために

やはり、計画的に管理をしていくというところが大切なのですね。

そうですね。そのためには、Check・Action・Plan・DoのCAPDサイクルの循環が重要です。GISを利用したシステムなどを活用することで、限られた人手や予算のなかでより効率的な維持管理が可能になります。この仕組みがさらに広がることで、私たちの暮らしを支える下水道を今後もしっかりと維持していくことができると思います。

私たちがいま利用している下水道は、先人たちの努力の上に成り立っているわけですから、私たちも未来の人たちにしっかりと受け継いでいかなくてはなりませんね。

はい。そのためには、下水道の維持・管理に関わる技術を発展させていくのはもちろんのこと、一般の人たちにも下水道に関心を持ってもらいたいと思います。下水道について理解のある人が増えることで、老朽化をはじめとした下水道の問題もより解決が進みやすくなると思います。

本当にそうですね! 私も今回お話をうかがって、自分にとって身近な地域の下水道の維持・管理の状況に関心を持ちました。まず、そこを確認することから始めてみようと思います。今日はありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。