急増する河川の氾濫の被害を防ぐには?

巨大台風や局地的大雨の被害から身を守るためにできることは?

「100年に一度の豪雨」という言葉を、毎年のように耳にするようになりました。地球温暖化の影響で巨大台風や局地的大雨が増え、河川の氾濫や土砂崩れなどの災害も頻発しています。

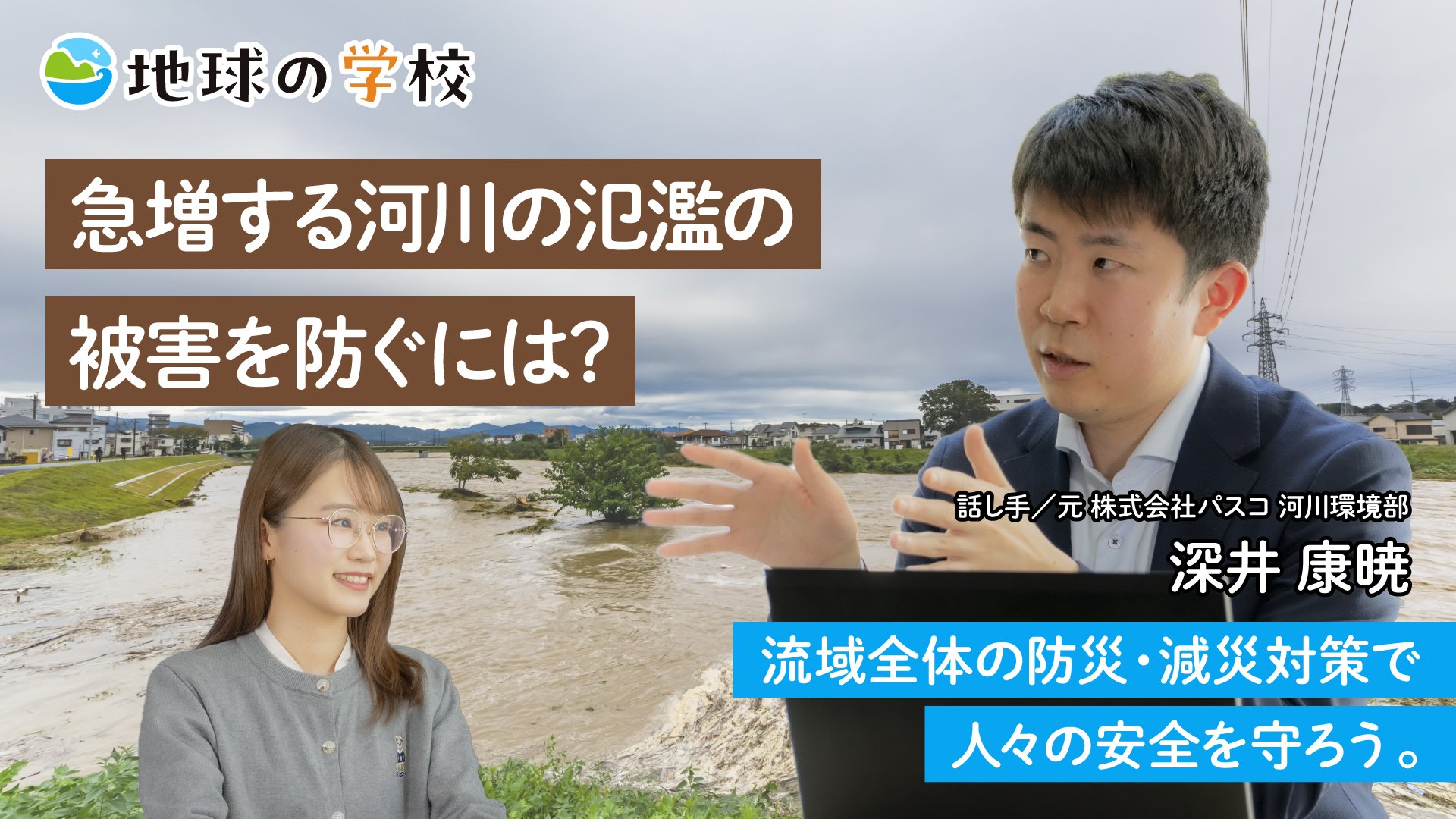

被害を最小限にとどめるためにどのような対策がとられているのでしょう。そして私たち個人にもできることはあるのでしょうか。中央事業部 河川環境部の深井康暁さんにうかがいました。

プロフィール

話し手 深井 康暁

元 株式会社パスコ 中央事業部 河川環境部 河川技術課

2020年パスコ入社。主に航空レーザー計測データを用いた河川の調査業務や、三次元河川管内図の構築業務に従事。(所属は2025年3月時点のもの)

聞き手 足立 那奈

地球の学校 編集室

温暖化により局地的な大雨が増加

集中豪雨などの大雨が原因で起きる災害が増えていますよね。子どものころより、降る雨の量も多いし、ずっと激しくなっているような気がします。

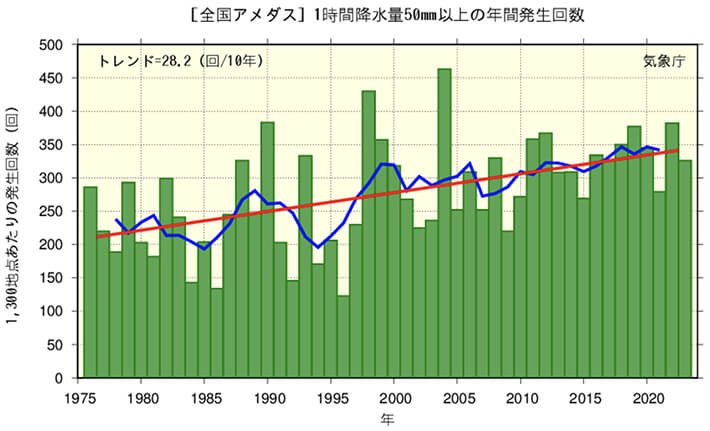

昔と比べると、大雨が降る回数はあきらかに増加しています。1時間に50mm以上の、滝のように激しく降る雨の発生回数は、1980年頃と比較して1.5倍にもなっているんです。

1.5倍! そんなに増えているんですね。地球温暖化の影響でしょうか。

そうですね、温暖化による気候変動は世界各地で起こっています。日本の場合、とりわけ梅雨の時期に「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」が発生しやすくなります。ゲリラ豪雨は皆さんもイメージできるかと思いますが、局地的に突然発生する短時間の大雨のことです。線状降水帯とは帯状に発生する雨雲のことで、1カ所に長時間集中的に大雨を降らせます。どちらも川が氾濫したり、土砂崩れが起きたり、大きな被害をもたらすことがあります。

ここ数年、毎年夏になるとどこかの川が氾濫したというニュースを目にします。

大雨が降ると川の水が増えるので、堤防が決壊して水があふれたり、水が堤防を乗り越えたりして氾濫します。上流に降った大雨のせいで、雨が止んでしばらくしてから増水し、下流で氾濫が起こるというケースもあります。

浸水しやすい場所ってあるのでしょうか?

川に近い平地や、海抜が低い場所、また、もともと池や沼だった場所です。このような場所は繰り返し浸水することがあるので、地名に残っていることも多いですよ。「水」「池」「谷」「沼」がつく場所は過去に水害にあっているかもしれませんね。

地名からもわかるんですね!

とくに心配なのは東京、大阪、名古屋の三大都市圏です。海抜ゼロメートル地帯の面積が広く、人も多く住んでいます。もし大規模な氾濫や浸水があれば、人的被害はもちろん、経済的な被害は計り知れません。

数年前に、関東でも大きな台風がきて被害があった記憶があります。

2019年の「令和元年東日本台風(台風第19号)」ですね。関東・東北地方を中心に142カ所の堤防が決壊するなど甚大な被害が出ています。関東では入間川流域の越辺川、都幾川が決壊したことで、埼玉県の東松山市や川越市に大きな被害が出ました。

パスコ「災害緊急撮影」ページはこちらから

当時、テレビのニュースで自動車が水に浮いている映像を見ましたが、ショックでした。

この台風による被害額は約1兆8800億円。津波を除くと、過去最大の水害被害額でした。今後、地球温暖化が進むと考えれば、水害の規模はさらに大きくなる可能性があります。

被害を減らす砦、それは堤防

被害を減らすための対策はあるのでしょうか?

河川の氾濫を防ぐための砦になるのは、やはり堤防です。堤防が決壊すると甚大な被害が発生しますので、日常的な点検が欠かせません。

ちなみに、堤防は何でできているかご存じですか?

ちなみに、堤防は何でできているかご存じですか?

なんでしょう......コンクリートですか?

いえ、河川の堤防は土でできているんです。外側がコンクリートで覆われている堤防も多くありますが、内側は全部土です。

川岸の土の上に、さらに土を盛って堤防をつくるので、時間がたつとどうしても沈んでいきます。堤防の高さが低くなると洪水を防ぎきれなくなるので、堤防が低くなっていないか、崩れているところがないかを定期的に点検することが大事なのです。

川岸の土の上に、さらに土を盛って堤防をつくるので、時間がたつとどうしても沈んでいきます。堤防の高さが低くなると洪水を防ぎきれなくなるので、堤防が低くなっていないか、崩れているところがないかを定期的に点検することが大事なのです。

それは知りませんでした。どうやって点検するのですか?

堤防の安全性が効率的に確認できるんですね。では、ドローンを使っての点検とはどういうものですか?

水害を未然に防ぐには、堤防だけでなく、川そのものの状態の確認も必要です。たとえば、川が多くの水を流すことができる状況かを確認するため、流れを遮るおそれのある樹木の有無や、土砂の堆積状況を確認します。他には、堤防の安定性の点検として、河岸が侵食されてないかも確認します。そのために使われるのが、ドローンです。空から俯瞰できるため、川の変化を的確に確認できますし、人が立ち入れない場所でも点検することができます。

近年では、浅い水を通り抜けて川底を計測することができるグリーンレーザーを、ドローンに搭載できるようになりました。川底の地形も詳細に把握することができるため、川の流れによる川底・河岸の侵食状況の可視化・定量的な把握が可能になります。

近年では、浅い水を通り抜けて川底を計測することができるグリーンレーザーを、ドローンに搭載できるようになりました。川底の地形も詳細に把握することができるため、川の流れによる川底・河岸の侵食状況の可視化・定量的な把握が可能になります。

ハザードマップで災害リスクを確認しておこう

堤防の点検など、しっかり対策がなされているんですね。

私たち個人にもできる対策はありますか?

私たち個人にもできる対策はありますか?

まず実行してほしいのが、「ハザードマップ」を確認することです。水害が起きたときの浸水被害のリスクが地図上に示されているので、各自治体が配布した地図や、国土交通省のサイトで確認してください。

普段から、自宅や家族が住む場所の浸水被害のリスクを知っておくと、早めに避難することができます。海抜が低い地域に住んでいる人は特に、ハザードマップを確認する必要があります。

普段から、自宅や家族が住む場所の浸水被害のリスクを知っておくと、早めに避難することができます。海抜が低い地域に住んでいる人は特に、ハザードマップを確認する必要があります。

自分の身を守るのは自分ですね。

テレビのニュースをチェックするだけでなく、気象庁や各自治体、河川事務所などのウェブサイトやSNSからリアルタイムの情報を仕入れることも大切です。SNSでは真偽が定かではない情報が出回りがちですから、公的な機関から情報を得ることをおすすめします。

自分の避難計画を「マイ・タイムライン」に

よく「警戒レベル」や「氾濫注意情報」などの言葉を聞くのですが、いまひとつよくわかりません。どのタイミングで避難するのか、迷ってしまいそうです。

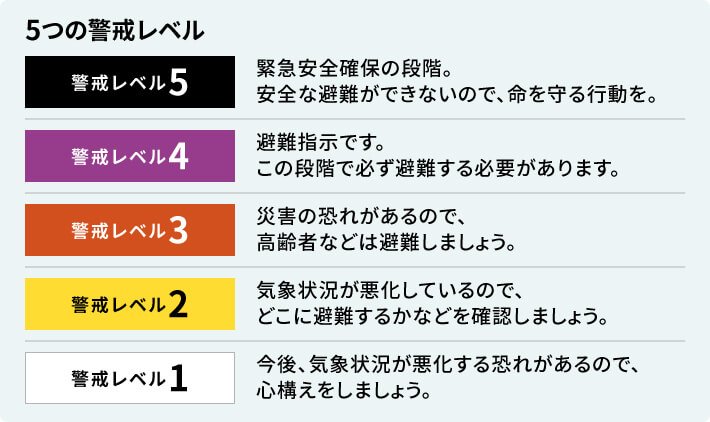

警戒レベルは避難の判断や準備の目安になる基準で、5段階に分けられています。

遅くとも警戒レベル4で避難しなくてはいけませんね。

河川の氾濫の場合、気象庁が発する「氾濫警戒情報」が警戒レベル3、「氾濫危険情報」が警戒レベル4、「氾濫発生情報」「大雨特別警報」が警戒レベル5に相当します。

警戒レベル5になると避難はほぼ不可能。家の中の上の階に移動して身を守るなど、少しでも安全を確保できる行動をとることが大切です。

警戒レベル5になると避難はほぼ不可能。家の中の上の階に移動して身を守るなど、少しでも安全を確保できる行動をとることが大切です。

でも、いざとなると「まだ大丈夫」と思ったり「何を準備すればいいかわからない」と戸惑ったりしそうです。

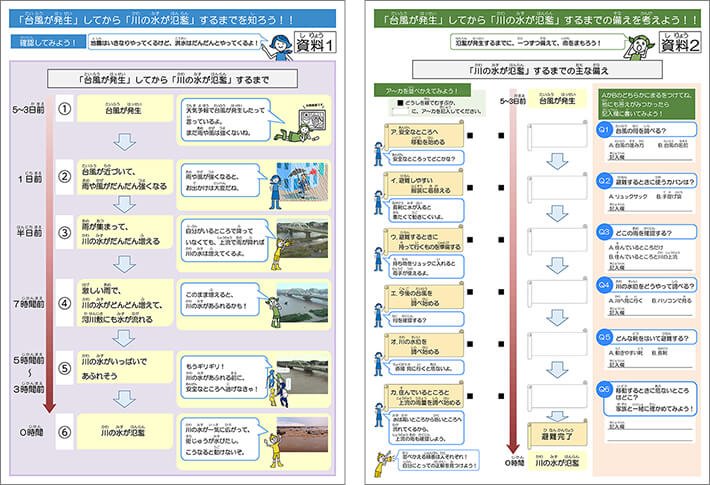

そうはならないために、事前に「マイ・タイムライン」を作りましょう。

これは台風などが接近して川の水位が上昇したときに、自分がどう動くかを時系列に整理しておく計画表のようなものです。一人ひとり、住む場所も家族構成も違いますから、個別に作成する必要があります。

これは台風などが接近して川の水位が上昇したときに、自分がどう動くかを時系列に整理しておく計画表のようなものです。一人ひとり、住む場所も家族構成も違いますから、個別に作成する必要があります。

「台風が近づいたら、避難用のリュックを用意する」「氾濫警戒情報が出たら、避難しやすい服装に着替える」など、私も具体的に考えて作ってみます。

国土交通省のウェブサイト「マイ・タイムライン」はこちらから

流域にかかわるすべての人が水害対策を

最近は、「河川の流域にかかわる人すべてが協力して、治水に取り組むことが大切だ」という考え方が広まってきています。「流域」とは、「ある川や湖に流れ込むすべての水が集まる地域」のことです。雨が降ったとき、その水が最終的にどの川や湖に流れ込むかを考えると、その範囲が流域になります。

これまで、河川の管理は国や各自治体が独自に対策を行ってきました。2020年から、国や各自治体だけでなく、企業や住民など流域のあらゆる関係者が協働して、洪水などの水害を流域全体で軽減させる取り組みをするようになりました。これを「流域治水」と言います。

これまで、河川の管理は国や各自治体が独自に対策を行ってきました。2020年から、国や各自治体だけでなく、企業や住民など流域のあらゆる関係者が協働して、洪水などの水害を流域全体で軽減させる取り組みをするようになりました。これを「流域治水」と言います。

私たち一人ひとりが流域治水のメンバーということですね。具体的にはどんな対策が進んでいるんですか?

氾濫をできるだけ防ぐために、流域の中で一時的に貯水できる場所をつくっています。たとえば水田、ため池、学校の校庭など、地域の特性に合わせて工夫しています。氾濫した場合の被害を最小限にするために、街の開発や移転の促進などを進めている地域もあります。

(https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/index.html)

その他にも、河川の氾濫による被害を未然に防ぐための取り組みはありますか?

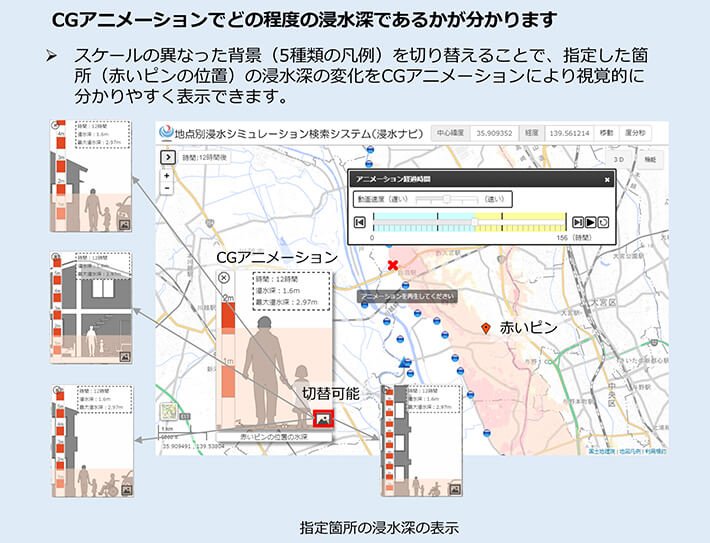

技術革新が進み、高精度な浸水シミュレーションを行えるようになりました。堤防が決壊した場合に、どのくらい浸水するか、何時間で浸水が始まるか、さらには何日くらいで水位が下がるかまでシミュレーションしていて、その解析結果は「浸水ナビ」というウェブサイトで公開され、全国のさまざまな河川を確認できます。

国土交通省 浸水ナビ(https://suiboumap.gsi.go.jp/)

ハザードマップよりも、さらにリアルに確認できるということですね。

さらに高度なシミュレーションができるように、ハザードマップの3次元化も始まっています。立体的に表示することで建物の高さや地形を直感的に理解することができるため、実際の浸水の深さや被害の程度がよりリアルにわかるのです。

たとえば、自分の住んでいるマンションの何階まで水がくるか、などが可視化できるということですね。

3次元で可視化することで「警報レベル3になったら、大切なものは2階に移動させよう」など、具体的にやることが見えてくると思います。

本当ですね。水害は地震とちがって予測可能な災害です。警戒レベル4や5になるまで待つのではなく、早めに対策を打つことが大切だと実感しました。ありがとうございました!

こちらこそ、ありがとうございました。

■関連リンク

国土交通省のウェブサイト「マイ・タイムライン」はこちらから

パスコ「災害緊急撮影」ページはこちらから