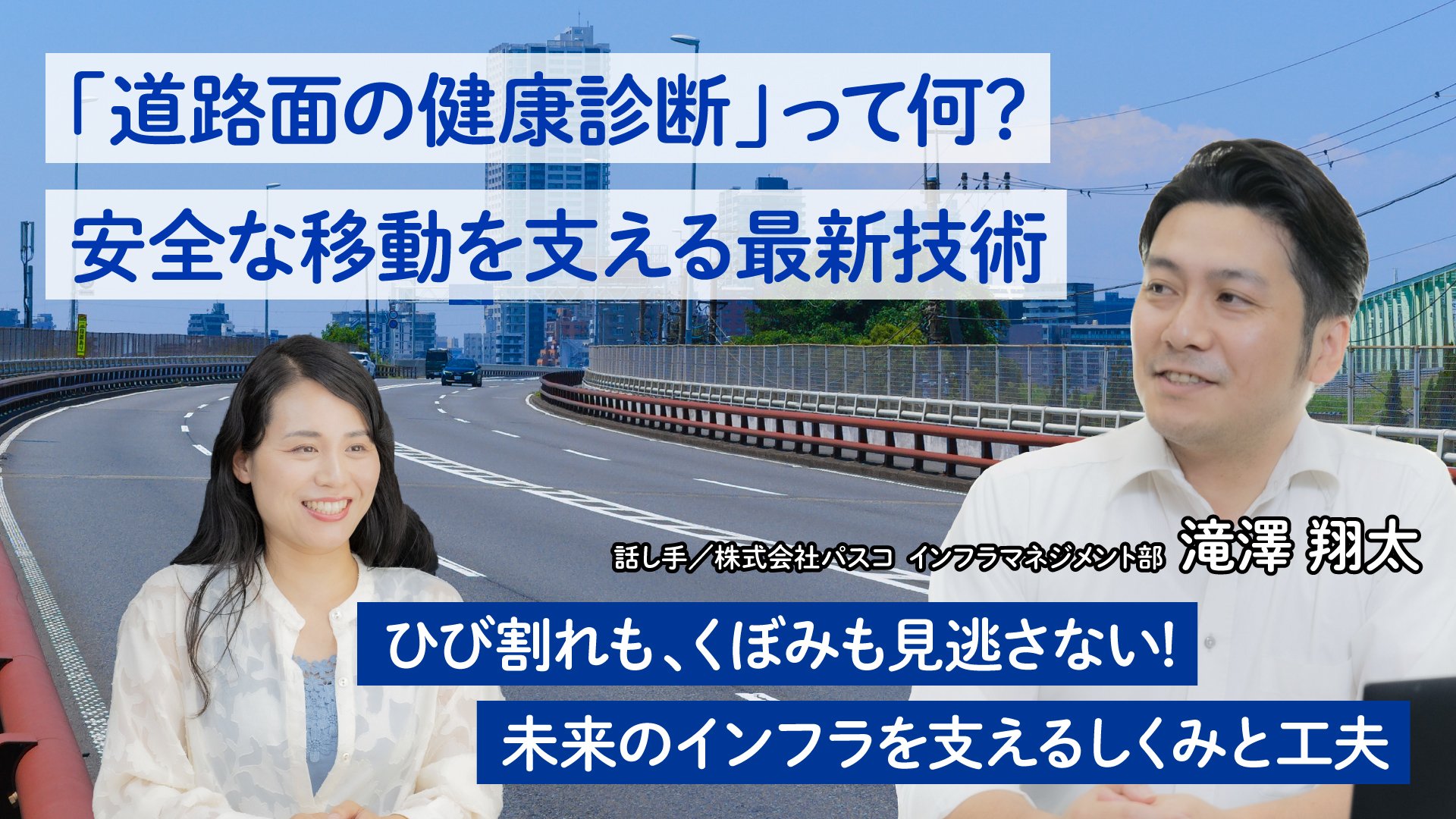

「道路面の健康診断」って何? 安全な移動を支える最新技術

いつも通るあの道路、誰がどうやって守ってる?

安全な暮らしを支える道路管理のしくみ

私たちが毎日の生活で利用する道路。車や自転車、徒歩など、さまざまな移動手段を支える大切な生活インフラです。しかし、道路の表面にできるひびやくぼみは、移動のしやすさを損なうだけでなく、転倒や交通事故の原因にもなります。

こうした道路の傷みを早く見つけて直すために、どんな取り組みが行われているのでしょうか? 舗装技術課の滝澤翔太さんにお話をうかがいました。

プロフィール

話し手 滝澤 翔太

株式会社パスコ 中央事業部 インフラマネジメント部 舗装技術課

2009年入社。営業職を経験後、技術部署へ異動し、舗装点検業務に携わる。現在は、舗装点検のほか、3次元点群データの利活用など、最先端の舗装維持管理に関わる業務に従事。

聞き手 大洞 史織 (おおぼら しおり)

地球の学校 編集室

道路のひびやくぼみはなぜできる? しくみと対策

子どもと一緒に出かけるとき、道路に段差やデコボコがあると、子どもがつまずいて転んだり、自転車がタイヤをとられたりしないかとハラハラします。

お子さんがいらっしゃると、道路の状態はとても気になりますよね。

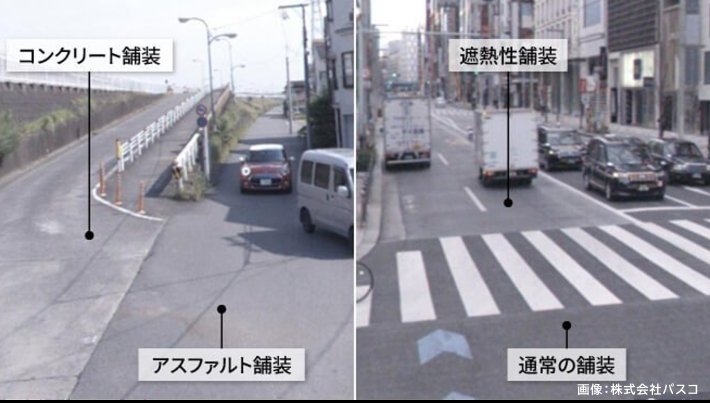

通常、道路の表面は舗装(ほそう)されています。舗装とは、車や人が通りやすいよう、道路の表面を滑らかで丈夫に整えることです。舗装には、大きく分けると「アスファルト舗装」と「コンクリート舗装」の2種類があります。最近では、夏の暑さをやわらげる「遮熱(しゃねつ)性舗装」や、車の音や振動を抑える「低騒音舗装」など、目的に応じたさまざまなタイプが使われています。

通常、道路の表面は舗装(ほそう)されています。舗装とは、車や人が通りやすいよう、道路の表面を滑らかで丈夫に整えることです。舗装には、大きく分けると「アスファルト舗装」と「コンクリート舗装」の2種類があります。最近では、夏の暑さをやわらげる「遮熱(しゃねつ)性舗装」や、車の音や振動を抑える「低騒音舗装」など、目的に応じたさまざまなタイプが使われています。

いろいろな種類があるんですね。

ところで、どうして道路に段差やデコボコができるのでしょうか?

ところで、どうして道路に段差やデコボコができるのでしょうか?

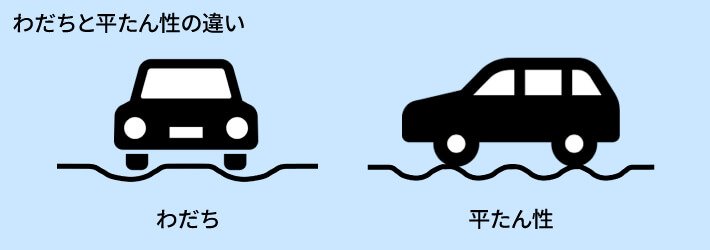

舗装は、車が通ることで少しずつ傷んでいきます。特に、大型トラックなどの重い車の交通量が多いと、傷みやすくなります。舗装の傷みは主に3つの種類があります。タイヤが通ることによってできる「わだち掘れ」と、それが原因でできる「ひび割れ」、そして車に乗っているときにガタンガタンと感じる揺れにつながる「平たん性の低下」です。

ひび割れは想像がつくのですが、わだち掘れと平たん性についてもう少し詳しく教えていただけますか?

もともと平らだった道路も、何度も車が通ると、重みやタイヤのこすれで、通った部分が少しずつ溝状にくぼんできます。これがわだち掘れです。わだち掘れが深くなると、舗装がゆがんで、ひび割れが入ります。たくさんひび割れができると、道路がデコボコしてきます。このデコボコの程度を平たん性といい、平たん性が失われると車の乗り心地が悪くなっていきます。

なるほど。車が走るたびに、舗装はどんどん傷んでしまうものなんですね。

その通りです。こうした傷みを早めに直すことが、安全で快適な移動につながっています。

また、日本の物流の多くをトラックが担っていますが、インターネットで注文した商品がきれいな状態で届くのも、舗装が整っているからなんですよ。

また、日本の物流の多くをトラックが担っていますが、インターネットで注文した商品がきれいな状態で届くのも、舗装が整っているからなんですよ。

私たちの生活を、まさに足元から支えてくれているのが舗装なんですね。

そういえば、3月の年度末になると道路工事を見かけることが多いですが、これも舗装を整えているのでしょうか?

そういえば、3月の年度末になると道路工事を見かけることが多いですが、これも舗装を整えているのでしょうか?

はい、そうです。道路を管理している自治体などでは、年度内の予算を有効活用するため、年度末に工事が集中することがあります。また雪が多い地域では、冬の間にタイヤチェーンをつけた車や除雪車が通ることで舗装が傷みやすくなります。そうした傷みを春先にまとめて直すことも多いですね。

そういう事情があったんですね。

日本で道路の舗装が始まったのは、いつ頃からなんですか?

日本で道路の舗装が始まったのは、いつ頃からなんですか?

明治時代です。1924年(大正13年)頃のアスファルト舗装が、現存する最も古い車道の舗装として、今も東京の明治神宮外苑付近に残っています。ただ、太平洋戦争の影響もあり、道路の舗装はなかなか進みませんでした。戦後もしばらくは、大きな道でも土がむき出しで、雨が降ると泥まみれになる状態だったそうです。

〇出典:平成27年度 国土交通白書

それは知りませんでした。

1956年に、アメリカの経済学者 ラルフ・ワトキンス氏が率いる「ワトキンス調査団」が日本の道路を視察にきたのですが、「工業国でこれほど道路をおろそかにしている国は他にない」と厳しく批判されたそうです。その後、日本は高度経済成長期に入り、全国で道路の舗装が一気に進みました。

現在、新東名高速道路の舗装は、世界一の水準です。舗装された道路が当たり前になったのは、舗装に携わってきた多くの技術者の、努力の積み重ねによるものなんです。

現在、新東名高速道路の舗装は、世界一の水準です。舗装された道路が当たり前になったのは、舗装に携わってきた多くの技術者の、努力の積み重ねによるものなんです。

人手も予算も足りない!? 道路管理の現場で起きていること

舗装を整えることの大切さがよくわかりました。

でも、きれいな舗装を保つには、多くの人やお金が必要ですよね。現在、道路管理の現場ではどんな課題があるのでしょうか?

でも、きれいな舗装を保つには、多くの人やお金が必要ですよね。現在、道路管理の現場ではどんな課題があるのでしょうか?

一番大きな課題は、少子高齢化による人手不足です。道路に関わる技術者も高齢化していて、若い人がなかなか入ってきません。また、自治体などの予算も限られていて、整備が行き届いていない道路もあるのが現状です。

そんななかで、全国の道路の舗装をどうやって点検しているのでしょうか?

日本の道路は全部で約128万㎞あります。これは地球の約32周分にあたる距離です。これほどの距離を点検するには、効率的に行わないといけません。

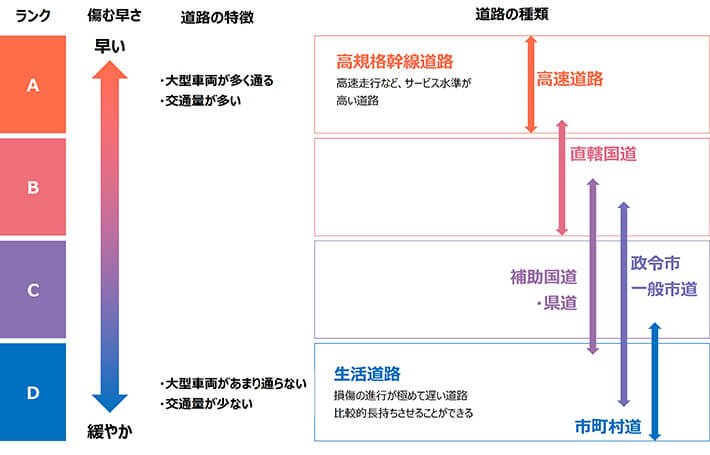

2016年に国土交通省が策定した「舗装点検要領」では、道路を特性、重要性、傷みやすさに応じてA~Dにランク分けしています。

2016年に国土交通省が策定した「舗装点検要領」では、道路を特性、重要性、傷みやすさに応じてA~Dにランク分けしています。

そのランクは、どんな基準で決めているんですか?

大型トラックなどの交通量が多い道路、バスなどが走る道路、緊急時に消防車などが通る道路、高速道路などが、ランクが高くなります。

一方で、住宅街の中の道路や、山の中の細い道路などは、利用者が限られるため、比較的ランクが低くなります。

このように道路の重要度によって優先順位をつけることで、限られた人手と予算を有効活用できるようにしているんです。高いランクのものはこまめにメンテナンスし、ランクが低い道路はできるだけ長持ちさせる、という考え方です。

一方で、住宅街の中の道路や、山の中の細い道路などは、利用者が限られるため、比較的ランクが低くなります。

このように道路の重要度によって優先順位をつけることで、限られた人手と予算を有効活用できるようにしているんです。高いランクのものはこまめにメンテナンスし、ランクが低い道路はできるだけ長持ちさせる、という考え方です。

○国土交通省「舗装点検要領」(平成28年10月)をもとにパスコが制作

"道路面の健康診断"が支える安全なインフラ

なるほど。128万kmもの道路を管理するには、計画的にやらないととても追いつきませんよね。でも、どうやって整備が必要な箇所を見つけているんですか?

そのために欠かせないのが、舗装の点検、いわば「道路面の健康診断」です。

昔は、人が実際に舗装を目で見て点検をしていました。道路に50㎝四方のマス目のネットを敷いて、ひび割れなどを目で確認し、チョークで印をつけていきます。それを撮影した写真をもとに評価をしていました。

でも、この方法だと1日3㎞ほどしか進まず、人手も時間も必要でした。また、車の通行を止めて作業する必要があり、安全面でも課題がありました。

昔は、人が実際に舗装を目で見て点検をしていました。道路に50㎝四方のマス目のネットを敷いて、ひび割れなどを目で確認し、チョークで印をつけていきます。それを撮影した写真をもとに評価をしていました。

でも、この方法だと1日3㎞ほどしか進まず、人手も時間も必要でした。また、車の通行を止めて作業する必要があり、安全面でも課題がありました。

〇出典:国土交通省報道発表資料 「『路面性状を簡易に把握可能な技術』の試験結果等を公表します〜新技術の活用に向けて〜」(平成12月28日)の参考資料「舗装点検技術の評価方法」

大変な手間がかかっていたんですね。

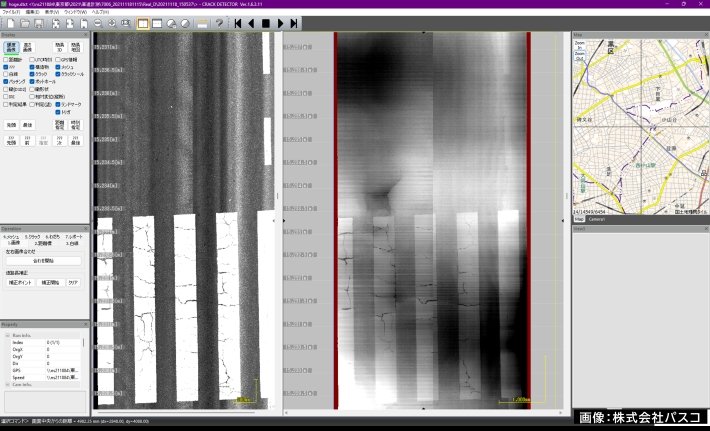

こうした背景から、1970年代にセンサーなどの機器を搭載した専用の点検車両(路面性状測定車)を自社開発しました。

開発当初は、マイクロバスの前面にフィルムカメラを取り付けて撮影する仕組みでした。時代の変化に合わせてデジタル化し、現在はひび割れを撮影する3Dカメラ、わだち掘れや平たん性を測るレーザーセンサーなどを搭載しています。

道路を一度走るだけで、舗装の傷みの情報を集めることができるんです。1日に20~50㎞の点検が可能で、作業員も最大3名で済みます。一般車両に混ざって走行するだけなので、歩行者や車を止める必要がありません。効率性のほか、安全性も大きく向上しました。

開発当初は、マイクロバスの前面にフィルムカメラを取り付けて撮影する仕組みでした。時代の変化に合わせてデジタル化し、現在はひび割れを撮影する3Dカメラ、わだち掘れや平たん性を測るレーザーセンサーなどを搭載しています。

道路を一度走るだけで、舗装の傷みの情報を集めることができるんです。1日に20~50㎞の点検が可能で、作業員も最大3名で済みます。一般車両に混ざって走行するだけなので、歩行者や車を止める必要がありません。効率性のほか、安全性も大きく向上しました。

1日に点検できる距離が一気に10倍になったんですね!

集めたデータは、どのように活かされているのでしょうか?

集めたデータは、どのように活かされているのでしょうか?

わだち掘れ、ひび割れ、平たん性の3つのデータをそれぞれ数値化して評価します。

さらに、先ほどお話しした道路の重要度と組み合わせて、どこを優先して直すかを地図上にわかりやすく色分け表示します。これにより、効果的な修繕計画を立てることができるんです。

さらに、先ほどお話しした道路の重要度と組み合わせて、どこを優先して直すかを地図上にわかりやすく色分け表示します。これにより、効果的な修繕計画を立てることができるんです。

点検車両で集めたデータを見える化することで、どこから直したらいいかがわかるんですね!

道路を守る技術、どこまで進化する?

この点検技術、実は、1975年にアメリカで特許を取得しています。かつてアメリカから厳しい評価を受けた日本の舗装が、逆にアメリカに技術を伝えるまでになったんです。

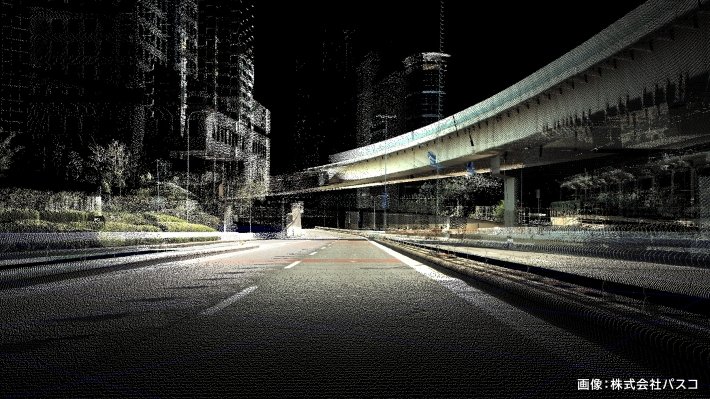

さらに今では、この点検車両が進化して、MMS(モービルマッピングシステム)の機能が搭載された新しい点検車両も開発されています。

さらに今では、この点検車両が進化して、MMS(モービルマッピングシステム)の機能が搭載された新しい点検車両も開発されています。

MMSとは、どんなものなんですか?

簡単にいうと、道路を走るだけで、周囲の画像や3Dデータを集められるシステムです。道路の状態だけでなく、信号や白線、橋、トンネルなど、道路の周りにあるさまざまな構造物の情報も一緒に集めることができます。自治体などで道路を管理されている部署の方は、道路の周りの構造物も一緒に管理しているので、それらの情報も同時に集められるのは大きなメリットです。

舗装だけじゃなく、まわりの設備も一緒に管理できるんですね!

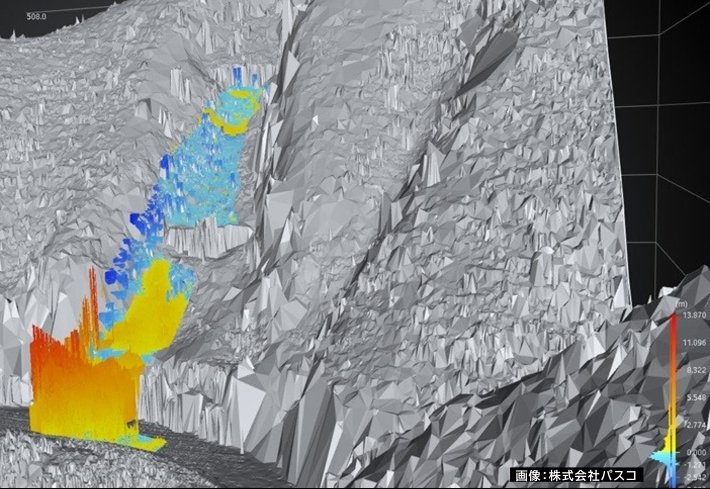

はい、さらにこのMMSのデータは、災害時にも活用されています。たとえば、土砂崩れなどで道路がふさがれてしまった時、現場を航空機やドローンでレーザー計測します。そのデータを、被災前にMMSで測った3Dデータと比較することで、どれくらい土砂が積もっているかがすぐにわかります。これにより、スムーズな復旧作業や、今後の対策に活かすことができます。

みんなで使う道路を、みんなで守る時代へ

最近では、カメラやAI技術の進歩により、スマートフォンやドライブレコーダーを活用した点検技術も登場しています。将来的には、一般の方のスマートフォンやドライブレコーダーでも、舗装の状態を見ることができるようになるかもしれません。そうなれば、より効率よく道路を管理できるようになると期待されています。

そんな未来が来るかもしれないんですね!

今の私たちが、道路のためにできることってあるんでしょうか?

今の私たちが、道路のためにできることってあるんでしょうか?

もちろん、あります。最近では、スマートフォンのアプリなどを使って、道路の異常を手軽に知らせる仕組みが広がっています。たとえば「道路に小さな穴ができている」「白線が消えかかって見えにくい」といったことでも、写真を撮って送るだけで道路管理者に状況を共有することができます。

以前は電話で連絡する必要がありましたが、今ではインターネットを通じてよりスムーズに対応できるようになりました。投稿内容の履歴も残るため、他の人の報告や対応の進み具合も確認できて安心です。

以前は電話で連絡する必要がありましたが、今ではインターネットを通じてよりスムーズに対応できるようになりました。投稿内容の履歴も残るため、他の人の報告や対応の進み具合も確認できて安心です。

それなら私にもできそうです。道路はみんなが毎日使うものなので、自分の家族や大切な人の安全を守ることにもつながりますね。これからは、歩くときに道路の様子にも気を配ってみようと思います。

そうですね。道路は私たちの生活に欠かせないインフラですが、きちんと管理されていないと、安全に使い続けることができません。道路に関心を持つ人が増えることで、老朽化などの問題も、よりよい形で解決できるようになると思います。

今回のお話を通じて、道路がどれほど多くの工夫と努力で支えられているかを知ることができました。道路は誰もが毎日使うものだからこそ、私たち一人ひとりが、日々の暮らしの中で少しでもその存在に意識を向けていけたらと思います。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。