人にやさしい街を目指した取り組みとは?

誰もが自由に移動できる社会のための取り組みとは?

子育て中の方や高齢者、障がいのある方など、街ではさまざまな人が行き交っています。移動は誰にとっても欠かせないものですが、人によっては、歩道の幅やわずかな段差、勾配が負担となることもあります。こうした負担を減らし、誰もが快適に暮らせる街にすることはできないのでしょうか。

あらゆる人が安心して自由に移動できる社会を目指す取り組みについて、空間情報コンサルタント室 DX推進課の押見 隆弘さんにお話をうかがいました。

プロフィール

話し手 押見 隆弘

株式会社パスコ 中央事業部 空間情報コンサルタント室 DX推進課

筑波大学大学院 生命環境科学研究科にて地理学を専攻。2021年の入社後より中央事業部 空間情報コンサルタント室に配属。歩行空間における移動支援サービスの構築・展開に向けたプロジェクトに従事。

聞き手 大洞 史織(おおぼら しおり)

地球の学校 編集室

すべての人がスムーズに移動するための取り組みとその背景

子どもをベビーカーに乗せて出かける際に、段差や駅のエレベーターの位置などで困ることがよくあります。車いすを使っている方なども同じように困っているのではないかと思うのですが、もっとスムーズに移動ができる社会にならないでしょうか。

ベビーカーや車いすでの移動は、ちょっとした段差や傾斜も負担になるので本当に大変ですよね。

実は、あらゆる人の移動をスムーズにするために、国を挙げた取り組みが進められています。あらゆる人というのは、大洞さんのような子育て世代の方や、車いすを使用されている方、視覚・聴覚に障がいを持つ方、さらにはロボットまでも含まれます。

実は、あらゆる人の移動をスムーズにするために、国を挙げた取り組みが進められています。あらゆる人というのは、大洞さんのような子育て世代の方や、車いすを使用されている方、視覚・聴覚に障がいを持つ方、さらにはロボットまでも含まれます。

そんな取り組みがあるんですね! やはり、移動に負担を感じるという声が多いのでしょうか?

そうですね。超高齢化社会になり、移動の際に不便を感じる人が増えたことが背景にあります。また、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた環境づくりが重視されるなか、障がい者の就労支援の機運が社会全体として高まっていることも、理由の一つです。

人だけでなく、ロボットも対象なんですね。

はい。2023年4月の道路交通法改正により、一定の条件を満たしたロボットが歩道を走行できるようになったためです。

宅配業者の人手不足という問題もあり、自動配送ロボットの実用化が進められていることも、この取り組みの背景の一つです。

宅配業者の人手不足という問題もあり、自動配送ロボットの実用化が進められていることも、この取り組みの背景の一つです。

歩行空間ナビ・プロジェクトが目指す社会

具体的にはどのような取り組みですか?

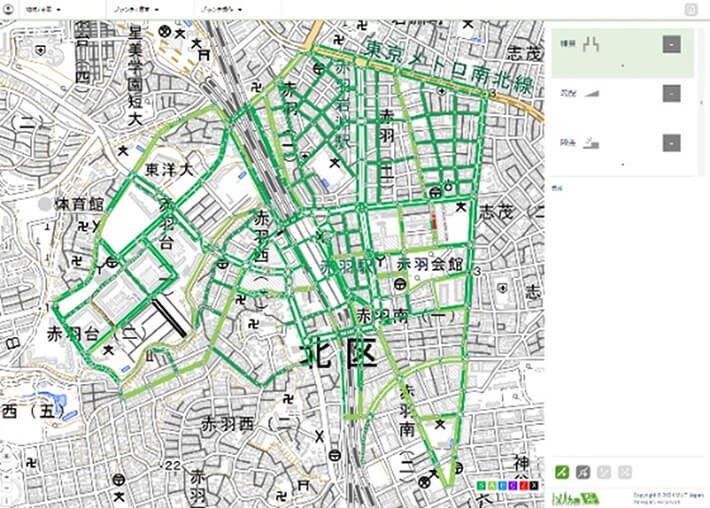

国土交通省が進めている「歩行空間ナビ・プロジェクト(ほこナビ)」という取り組みです。このプロジェクトでは、すべての人やモノが安心して移動できる社会の実現を目指し、歩行空間ネットワークデータや施設データの整備、それらを一般の方や企業などが自由に使えるよう、データを公開する取り組み「オープンデータ化」を進めています。

歩行空間ネットワークデータとはどのようなものですか?

歩行空間ネットワークデータは、歩道の長さや幅、勾配、段差などを地図上に示したデジタルデータのことです。線と点で構成されていて、それぞれ詳細なデータが含まれています。

データを車いすの通行難易度に応じて、ランク付けしているのも特徴です。たとえば、幅員が2メートル以上ある道は、Sランクに分類されます。これは、車いす同士がすれ違うことのできる道と言い換えられます。

データを車いすの通行難易度に応じて、ランク付けしているのも特徴です。たとえば、幅員が2メートル以上ある道は、Sランクに分類されます。これは、車いす同士がすれ違うことのできる道と言い換えられます。

では、施設データとはどのようなものなんでしょうか?

施設データとは、段差の有無、スロープ、エレベーター、トイレ、案内設備などのバリアフリーに関する施設・設備の位置や情報をデータ化したものです。駅や役所などの公共施設から、デパートなどの商業施設まで、さまざまな施設が対象です。

たとえば、トイレひとつ取っても、車いすやオストメイト※への対応、おむつ替えシートの有無や広さ、ドアの形式といった細かい情報まで記録されています。

※オストメイトとは......病気やけがなどで、お腹に排せつのための人工肛門・人工膀胱をつくる手術を受けた方のこと。

たとえば、トイレひとつ取っても、車いすやオストメイト※への対応、おむつ替えシートの有無や広さ、ドアの形式といった細かい情報まで記録されています。

※オストメイトとは......病気やけがなどで、お腹に排せつのための人工肛門・人工膀胱をつくる手術を受けた方のこと。

データの活用と普及のためのオープンデータ化

そういった情報があるなんて、知りませんでした!

その情報を使うために進められているのが「オープンデータ化」ということですが、これはどういうものなのでしょうか?

その情報を使うために進められているのが「オープンデータ化」ということですが、これはどういうものなのでしょうか?

オープンデータ化というのは、整備された歩行空間ネットワークデータや施設データを、誰でも自由に利用できるようにすることです。オープンデータ化することで、欲しい情報をダウンロードしたり、そのデータを二次利用して快適なまちづくりへ活かしたりすることが可能になります。

誰でも使えるとのことですが、実際はどんな方が使っているんですか?

今のところ、企業や自治体の方、研究をおこなっている学生の方などが使用している印象です。でも、最初にお伝えしたように、誰でも使っていいんです。

商用利用もできるため、オープンデータ化によりバリアフリーに関わる新しいサービスの開発・住民の方への情報提供・研究など、官・民・学を問わず、幅広い分野での活用につながると期待されています。

商用利用もできるため、オープンデータ化によりバリアフリーに関わる新しいサービスの開発・住民の方への情報提供・研究など、官・民・学を問わず、幅広い分野での活用につながると期待されています。

多くの人が使えるなら、もっと広まってほしいですね。そのデータはどこで見られますか?

現在は国土交通省が管理するサイト「ほこナビ」で、データの整備・公開に関する情報を発信しています。

データ収集は主に自治体が行いますが、企業やボランティアの方など、さまざまな人が積極的にプロジェクトに関われる仕組みにする予定です。そうすることが、整備のスピードアップやデータの普及につながると考えています。

データ収集は主に自治体が行いますが、企業やボランティアの方など、さまざまな人が積極的にプロジェクトに関われる仕組みにする予定です。そうすることが、整備のスピードアップやデータの普及につながると考えています。

(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_mn_000002.html)

データ整備の加速を後押しする、最新技術

データ整備の話題が出ましたが、現在はどのくらい進んでいるのですか?

歩行空間ネットワークデータに関して言えば、整備が進んでいるのは全国で51地域のみです。全国すべての自治体で整備が進むのが理想ですが、一つひとつの場所に実際に足を運び、段差や勾配を人の手で調べているため、時間がかかっているのが現状です。

それは時間がかかりそうですね...。何か打開策はないのでしょうか?

データ整備のスピードを速めるために、先端技術の活用が検討されています。

ひとつは、既存の地図データから、歩道の幅員を自動生成する方法です。この方法を使えば、ベースとなるデータは自動で作れるようになります。

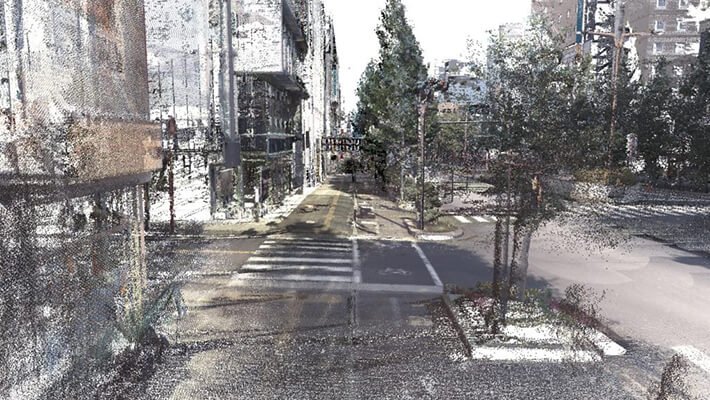

他には、座標点群データを使用する方法も考えられます。座標点群データとは、物体や空間の形状を緯度経度・高さの情報を持つ点の集まりで表したデータのことです。走行する車で周囲を3D計測するMMS(モービルマッピングシステム)などで取得します。このデータから道路周辺の3D空間を構築し、歩道の段差や幅員などを自動抽出する方法が検討されています。最近では、一部のスマートフォンにも点群データの取得機能が備わっています。

ひとつは、既存の地図データから、歩道の幅員を自動生成する方法です。この方法を使えば、ベースとなるデータは自動で作れるようになります。

他には、座標点群データを使用する方法も考えられます。座標点群データとは、物体や空間の形状を緯度経度・高さの情報を持つ点の集まりで表したデータのことです。走行する車で周囲を3D計測するMMS(モービルマッピングシステム)などで取得します。このデータから道路周辺の3D空間を構築し、歩道の段差や幅員などを自動抽出する方法が検討されています。最近では、一部のスマートフォンにも点群データの取得機能が備わっています。

(https://www.walkingspacedx.go.jp/post-419/)

スマートフォンでも取得できるようになれば、整備のスピードが上がりそうですね!

さらに、ロボットを使った方法も検討されています。車いすと規格が近い自動走行ロボットの走行軌跡を収集して、データを整備する方法です。規格が異なるロボットで走行実験を繰り返すことで、より正確な情報に更新していくイメージです。

また、施設データの整備にはAIの活用も検討されています。たとえばトイレひとつとっても、広さやバリアフリー設備の有無に加え、水栓金具や手すりの形状などの細かい情報が必要になり、データの整備が非常に大変です。そこで、撮影した写真をもとに、AIの画像判読でデータを効率的に収集するシステムの開発も進んでいます。

また、施設データの整備にはAIの活用も検討されています。たとえばトイレひとつとっても、広さやバリアフリー設備の有無に加え、水栓金具や手すりの形状などの細かい情報が必要になり、データの整備が非常に大変です。そこで、撮影した写真をもとに、AIの画像判読でデータを効率的に収集するシステムの開発も進んでいます。

整備したデータで実現する"人にやさしい街"

このように整備されたデータはどのように活用されているのでしょうか?

代表的な例はバリアフリーマップですね。

歩行空間ネットワークデータは車いすやロボットでの通行を基準にランク付けされていますが、実際には人によって"歩きやすさ"の感じ方は異なります。点字ブロックがある箇所や、急な勾配がある箇所などをマップ上に示すことで、車いすを使用されている方や視覚障がい者の方でも安心して移動できる街づくりが進められています。

2021年の東京オリンピック・パラリンピックの際にも、歩行空間ネットワークデータを活用したバリアフリールート案内アプリが使用されていました。

歩行空間ネットワークデータは車いすやロボットでの通行を基準にランク付けされていますが、実際には人によって"歩きやすさ"の感じ方は異なります。点字ブロックがある箇所や、急な勾配がある箇所などをマップ上に示すことで、車いすを使用されている方や視覚障がい者の方でも安心して移動できる街づくりが進められています。

2021年の東京オリンピック・パラリンピックの際にも、歩行空間ネットワークデータを活用したバリアフリールート案内アプリが使用されていました。

将来的には、他にどのような活用方法が考えられるのでしょうか?

さまざまな活用が考えられますが、例として3つご紹介します。

1つ目は、ハザードマップとしての活用です。洪水や津波などの浸水想定区域データと掛け合わせることで、「この道は避難所まで近道だけど、階段があって大変だからこっちの道を使おう」というように、障害のある方やご高齢の方・お子さんがいる方など、それぞれの状況に応じた安全な避難経路を選ぶことができます。

2つ目は、子育て世代向けのマップ。授乳室など、必要な設備がどこにあるのかが視覚的にわかるような地図を作ることもできます。

3つ目は、配送ロボット用の経路計画への活用です。実際にロボットが走ったデータを歩行空間ネットワークデータの整備にも生かすという活用方法もあります。うまくいけば、データ整備とロボット活用の両方を同時に進めていくことができます。

1つ目は、ハザードマップとしての活用です。洪水や津波などの浸水想定区域データと掛け合わせることで、「この道は避難所まで近道だけど、階段があって大変だからこっちの道を使おう」というように、障害のある方やご高齢の方・お子さんがいる方など、それぞれの状況に応じた安全な避難経路を選ぶことができます。

2つ目は、子育て世代向けのマップ。授乳室など、必要な設備がどこにあるのかが視覚的にわかるような地図を作ることもできます。

3つ目は、配送ロボット用の経路計画への活用です。実際にロボットが走ったデータを歩行空間ネットワークデータの整備にも生かすという活用方法もあります。うまくいけば、データ整備とロボット活用の両方を同時に進めていくことができます。

データの整備が進めば、あらゆる人の暮らしが今よりも安全で便利になり、活用の幅も広がっていくということですね。今回のお話を通じて、この取り組みがもっと多くの人や企業に伝わり、活用されていくといいなと思います。そして、子育て中の方、ご高齢の方、障がいのある方、誰もがバリアを感じることなく、もっと自由に移動できる社会が実現できたら素敵だと感じました。

そうですね。"人にやさしい街"――そんな未来を目指す取り組みがあることを、これを機会にぜひ知っていただけたらうれしいです。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

ありがとうございました。

本記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

この記事が、皆さんとともに学び、考えるきっかけとなれば幸いです。

よろしければ、あなたの大切な人や社会課題に関心のある方にも、ぜひシェアしていただけるとうれしいです。

また、以下に関連記事も公開していますので、あわせてご覧ください。